Zu diesem Zyklus hat Henzinger seine Beweggründe, seine Gedanken in einer kurzen schriftlichen Erklärung festgehalten. Er sagt dazu :

„Der Anstoß dazu war vielleicht meine Reise nach Kreta. In der minoischen Zeit dieser Insel wurden Frauen besonders oft als Göttinnen dargestellt. Vielleicht war es die griechisch - mythologisch stark besetzte Zeushöhle, in der die Tochter der Urmutter (Gäa) allen Lebens - Rhea - ihren Sohn Zeus geboren haben soll und all die anderen Götter und Göttinnen, die den griechischen Götterhimmel belebten. Andere Mythen erzählen von anderen Urmüttern (Muerte in Amerika, Isis in Ägypten, Eva aus der christlichen Religion u.s.w.). Alle sind sie der Archetyp der großen Mutter im großen Rhythmus von Geburt, Tod und Wiedergeburt.

Mythen und Märchen sind Träume der Völker. Sie liegen verborgen in uns. Im Schlaf kehren wir manchmal zurück in den Schoß der Urmutter.

Drewermann spricht von unserer Sehnsucht nach ihr. Sie ist der Archetyp der Frau, der Gott verwandter sei als das männliche Prinzip. Nach Drewermann ist die Frau der Archetyp des Mütterlichen, des Bewahrenden, des Schützenden und Lebenserhaltenden im endlosen Lebensrythmus".

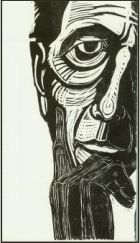

Seine Arbeit beschreibt Henzinger so :

„Der schöpferische Mensch der Nacheiszeit (bis 40.000 Jahre zurück) hat in den Bildern und Skulpturen der Steinzeithöhlen auch für den heutigen Begriff Kunst geschaffen. Aus deutbaren, vorgefundenen Naturformen oder Elfenbein hat vermutlich ein Mann einen Frauenkörper oder ein Tier geformt. Diese zufällig gefundenen Formen waren eben der Anstoß für sein Tun. Die Frau und das Jagdtier waren die bevorzugten Kunstäußerungen vor allem deshalb, weil sie die dominierende Rolle für das Uberleben des Menschen, der Familie und der Sippe gespielt haben.

So nahm auch ich als Holzschneider vorgefundene Brettfragmente - vor langer Zeit zur Seite gelegte Schwartlinge - her und schnitt meine Göttinnen in sie, wobei ich anfangs nach der Maserung, später nach der Form des Brettes arbeitete. Jene steinzeitlichen Idolund Venusskulpturen zeigen die Merkmale der Frau (Bauch als Körperhöhle, Brüste und Genitale) stark betont. Das hat aber nichts mit Pornographie zu tun und ist auch nicht Ausdruck von sinnlicher Lüsternheit.

Wenn es stimmt, dass in der Frau Maskulines und im Mann Feminines lebt und wirkt, so lebt also im Mann das Urbild des Weiblichen im Unbewussten fort. Deshalb kann ich selbst davon ausgehen, dass die Göttinnen, die ich schuf, meine Göttinnen sind, weil sie aus mir entstanden sind".

Entstehung: 1997/98

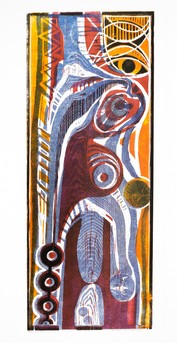

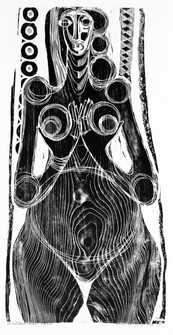

Baubo-Bauchgöttin: 900x450mm 1997/98

Zu diesem Druck sagt Henzinger: „Im Weiblichen verbindet sich immer und bis in die Moderne hinein der Gefäßcharakter, ursprünglich der Höhle, später des Hauses. Das im Hause Geborgen-, Geschützt- und Gewärmtsein entspricht dem ursprünglichen Geborgensein im Mutterleib".

Die weibliche Figur auf das Wesentliche beschränkt. Die weibliche Gestalt als Gefäß, in dem das Leben aufbewahrt wird, in dem es geborgen und verborgen ist.

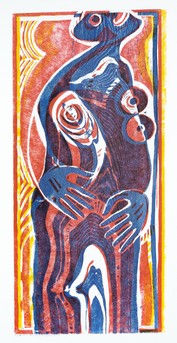

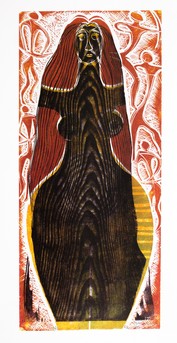

Erdmutter

Eine aufrecht stehende Muttergöttin, die Erdmutter, nimmt aus der natürlichen Maserung des Holzes Gestalt an. Durch gekonnt gesetzte Schnitte wächst die Figur aus dem Holz heraus. Auch das Kind, das sie in sich trägt, „wächst" aus dem Material. Mit wenigen feinen Linien ist das Gesicht des Kindleins gezeichnet.

Ihre großen Hände, die die Göttin auf ihre Hüften gelegt hat, sind vom Künstler genau modelliert. Den Kopf in den Nacken gelegt, blickt sie nach oben, zum Himmel.

Auch im Farbdruck die Maserung des Holzes noch gut zu erkennen. Durch die Farbe wird das Natürliche, das in sich Gewachsene, noch verstärkt.

Urmutter

Stärker noch als bei der „Erdmutter" wird hier das gewachsene Holz belassen. Die Mutterfigur entsteht durch gekonntes Herausnehmen bzw. Wegnehmen bestimmter Maserungslinien, aber auch durch Rahmung wichtiger Körperteile. Nur unmerklich hebt sie sich von ihrer Umgebung ab, noch ist sie Urzustand - Urmutter.

Die Farbe verdeckt zwar die Maserung des Holzes etwas, lässt aber die Figur der

Urmutter besser erkennen. Im Farbschnitt ist auch der Hintergrund bearbeitet. Signatur: rechts unten HE (seitenverkehrt)

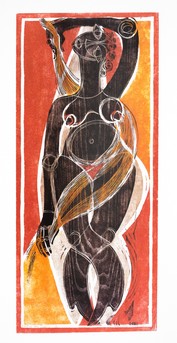

Göttin des Tanzes

Die Göttin des Tanzes ist, wenn auch die Maserung des Holzes noch gut zu sehen ist, eine sehr gegenständliche, attraktive, junge Frau, die aufrecht, frontal zum Betrachter steht. Sie dreht sich und überkreuzt dabei ihre Füße. Sie ist nackt. Nur einen schmalen Schleier hält sie mit der rechten Hand fest und windet ihn mit ihrer linken über den Kopf auf den Rücken. Der Kopf unter ihrem erhobenen Arm ist stark zur Seite geneigt. Mit großen Augen blickt sie in die Ferne.

Die schwungvoll gekreuzten Beine, der umgeschwungene Schal und der zur Seite geneigte Kopf verstärken noch die Bewegung der Drehung.

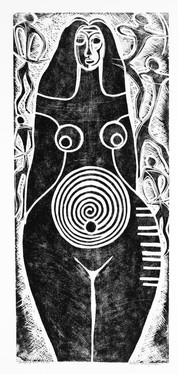

Jagdgöttin

Eine Frau mit langem Haar, schlankem Oberkörper, kleinen Brüsten und großem Becken. Ihr Bauch als Spirale dargestellt. Die Hände - nur an den Achseln zu sehen - ausgebreitet. Ein schmales kleines Gesicht. Die Göttin ist umgeben von kleinen, stilisierten Bogenschützen.

Im Farbdruck ist die Maserung des Holzes noch sehr gut zu sehen. Durch die Farbe ist auch das Haar als solches zu erkennen. Die Farbe verleiht der gesamten Figur eine plastische Wirkung.

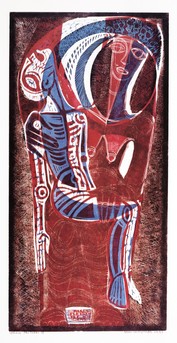

Göttin des Todes

Eine sitzende Frau hält auf ihrem Schoß mit beiden Händen einen toten Mann. Sie ist bekleidet mit einem Gewand, das ihren Körper zur Gänze durchscheinen lässt. Am Kopf trägt sie eine Art Krone aus Totenköpfen.

Die Göttin des Todes ist mit feinen, zarten Strichen gezeichnet, der tote Mann aber, den sie mit ihren beiden Händen umklammert, mit starken, weißen Schnitten herausgearbeitet (Weißlinienschnitt). Dadurch entsteht der Kontrast schwarz-weiß.

Dieser Kontrast wird im Farbholzschnitt zwar gemildert, aber die Figur des toten Mannes steht immer noch im Mittelpunkt. Das Blau, in schwungvollen Streifen eingesetzt, erzeugt Unruhe.

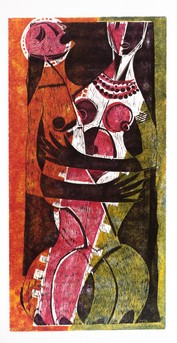

Göttin der Lust

Mann und Frau stehen sich gegenüber und umarmen sich. Die Frau weist mit ihrer rechten Hand auf ihre Brüste, gerade so als wolle sie dem Mann signalisieren, er möge doch hinsehen. Er tut es auch. Fest drückt er die Frau an seinen Körper. Sie scheinen zu verschmelzen.

Die fast parallel laufende Maserung des Holzes ist gut zu sehen; sie unterstreicht noch das aufrechte Stehen von Mann und Frau.

Im Farbholzschnitt werden Mann und Frau mit Rot überdruckt und verschmelzen dadurch noch mehr. Zusätzlich werden beide Figuren noch von einer Spirale eingehüllt.

„Mann und Weib, ein Leib".

Baumgöttin

Eine vor einer Blattranke aufrecht mit ausgebreiteten Armen (nur an den Schultern zu sehen) stehende Frau. Mit wenigen, feinen Strichen ge-zeichnet, sieht sie den Betrachter an.

Im Farbholzschnitt sind noch Blattranken aufgedruckt.

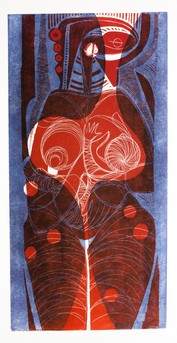

Brüsteweisende Göttinnen

„Der Fruchtbarkeits- und Sexualcharakter wird betont durch das Halten der Brüste. Die Enthüllung der Brüste war im keltischen Kulturkreis eine zum Kult gehörende heilige Handlung". (H. Henzinger)

Durch das gekonnte Umformen oder auch Weglassen der natürlichen Maserung des Holzes entsteht die weibliche Figur - die brüsteweisende Göttin. Die Linien der Zeichnung sind genau so fein wie die der Maserung. Die Göttin in schulterlangem Haar blickt streng auf den Betrachter

Wie schon beim Schwarzdruck bezeichnen Kreis, Oval und Dreieck die wesentlichen Teile der Figur, allerdings mildern die Farben ihre Strenge.

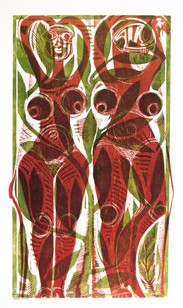

Amazonen

Zwei Frauen stehen vor dem Betrachter. Beide haben ihre Hände über dem Kopf verschränkt. Die rechte hat ihren Kopf stark zur Seite geneigt und blickt zu Boden. Die andere jedoch schaut den Betrachter an

Auch hier ist die feine Maserung des Holzes noch zu sehen. Diese leichte Maserung und die überaus zarten Körperlinien lassen die beiden Amazonen grazil erscheinen. Die Brüste der beiden sind durch Kreis-Linien hervorgehoben.

Im Farbholzschnitt sind beide Frauen mit grünem Blattwerk überdruckt.

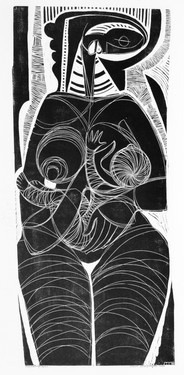

Große Göttin

Der Kreis, das Oval und vor allem die natürliche Maserung des Holzes sind die bestimmenden Merkmale der Göttinfigur. Der massige Körper, das kleine Gesicht - ein Gegensatz! Groß und wuchtig, auch ohne Armen, ist sie eine beherrschende Göttin.

Beim Farbholzschnitt kommt zum Kreis und Oval noch das Dreieck als bestimmendes Element hinzu. Diese drei Grundstrukturen formen zusammen mit der Maserung des Holzes und dem Umriss das betont Weibliche dieser Göttin.

Göttin und ihr Heros

Aus einer gemeinsamen Basis entwickeln sich die Oberkörper eines Mannes und einer Frau, einer Göttin und ihres Helden. Sie umarmen sich und geben so ihren zurückgelehnten Körpern Halt. Die Körper durch feine Schraffuren weiß, die Arme, mit denen sie sich umarmen, schwarz dargestellt. Es ergibt sich so ein starker Kontrast. Der Heros steht seitlich zum Betrachter, die Göttin ist ihm frontal zugewandt. Ihre Gesichter sind nur angedeutet. Der Held hat seine Augen geschlossen, seinen Mund aber weit geöffnet. Die Göttin ist gesichtslos, nur ihr Mund angedeutet. Der Körper abwechselnd schwarz weiß modelliert.

Beim Farbholzschnitt wird der starke Hell - Dunkelkontrast durch Überdrucken mit den Farben rot, grün und gelb gemildert.

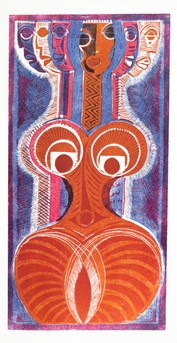

Vielgesichtige Göttin

Die weibliche Figur wird auf ihre wesentlichen Merkmale beschränkt und gleicht wie die „Baubo", Bauchgöttin, (Abb. 103) einem Gefäß, einer Vase. Diesem Gefäß entwachsen sechs Köpfe, deren Gesichter in alle Richtungen blicken.

Es ist die Darstellung einer Göttin, die das Ganze, die Gesamtheit in sich vereint. Eine Göttin, die sich auf verschiedene Art und Weise mitteilen kann. Eine Vielzahl in der Einheit. Im Farbholzschnitt sind die Farben nur „erklärend" eingesetzt.

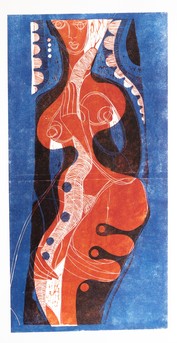

Jungfrau-Mutter-Göttin

Zu seinem Holzschnitt „Jungfrau - Mutter - Göttin" sagt Henzinger:

„Zum archetypischen Kreis der Jungfrau- Mutter-Göttin gehört das Motiv der außernatürlichen Geburt, einer Geburt, die nicht auf irdisch unterem Wege stattfindet".

Eine mit feinen, zarten Linien gezeichnete, sitzende Frau hält mit beiden Händen ihr Kind vor sich auf ihren Knien. Das Kind scheint mit seinen Händchen den Körper der Mutter zu streicheln. Die Körperlinien von Mutter und Kind sind schwungvoll und überschneiden sich.

Dieses Uberschneiden der Linien wird durch die Farbe noch verstärkt.

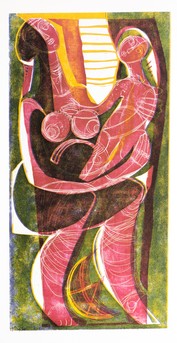

Muttergöttin

Eine Frau, eine Mutter, hält liebevoll ihr kleines Kind am Rücken und am Kopf und reicht ihm die Brust. Sie stillt ihr Kindlein, das mit seine Händchen ihren Busen umfasst. Der Kopf und das Gesicht der Mutter zwar abstrakt gestaltet, aber doch noch gut zu erkennen, dass sie ihr Kind anschaut. Der Körper der Mutter und besonders der des Kindes mit feinen Linien modelliert.

Im Farbholzschnitt ist zu erkennen, dass die rote Farbe, wo sie als eigenständige Farbe eingesetzt wird, das Abbild der „Liebesgöttin" wiedergibt.

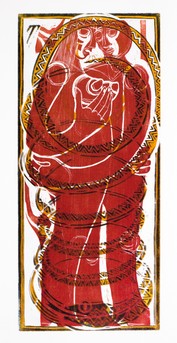

Schlangengöttin

Zum Symbol der Schlange sagt Henzinger :

„Ursprünglich war sie das Symbol der Weisheit der Erde und der lebensspendenden Kraft und Erneuerung (Häutung). Die Schlange trägt das geheime Wissen um alle Pharmaka in der Natur (Äskulapnatter). Sie verfügt über das Geheimnis der Unsterblichkeit und steht im Dienst der Fruchtbarkeitsgöttinnen. Apollon war es, der der Pythonschlange den Kopf abschlug und so die Mannesherrschaft - das Patriarchat begründete. Des weiteren führte das Christentum den Wandel der Schlange zur paradiesischen Schlange der Verführung herbei. Aus der geachteten Urmutter, dem matriarchalen Weib wurde die Hetäre. Die Schlange ist die Herrin über Leben und Tod - durch ihr Gift"

Eine Frau, mit wenigen feinen Linien gezeichnet, drückt liebevoll mit beiden Händen eine große Schlange an ihren Körper und zwischen ihre Brüste. Mit großen Augen sieht sie die Schlange an. Die Schlange, durch feine, weiße Schraffuren dargestellt, hebt sich vom schwarzen Körper der Frau ab. Es entsteht der Gegensatz von hell dunkel, zwischen Frau und Schlange.

Durch die Farbe wird das Gegenständliche der Frau aufgehoben und so wird der Mythos Schlange - Frau allgemein gültig. Auch hier zeigt das Rot den Umriss der „Göttin des Wassers"

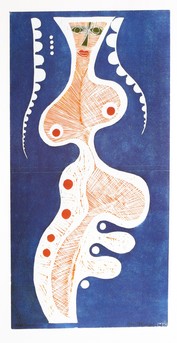

Göttin des Wassers

Wie schon die Liebesgöttin ist auch die Göttin des Wassers keine gegenständliche weibliche Figur. Die Figur „fließt".

Eindeutig zu definieren sind nur das kleine Gesicht und eine mächtige weibliche Brust. Wie eine Spiegelung liegt die Göttin auf dem Blau des sie umgebenden Wassers.

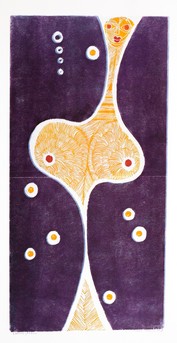

Liebesgöttin

Auf violettem Grund eine Figur. Ein kleines Gesicht mit großen Augen. In konzentrischen, schraffierten Halbkreisen dargestellt, eine weibliche Brust.

Nach Henzinger soll das Präsentieren von Brüsten und spatzenhaften Köpfen nicht der erotischen Darstellung dienen, sondern vorwiegend der Abschreckung und Übelabwehr und lässt somit eine erotische Interpretation nicht zu.

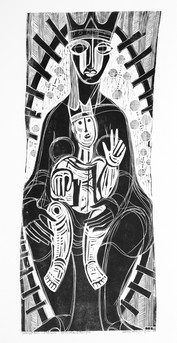

Jungfrau-Mutter-Himmelskönigin

Diesen Holzschnitt kommentiert Henzinger so: „Maria als Urmutter auf dem Thron". Jesus als der besondere Sohn, als der Lichtsohn, „das göttliche Kind".

Die Urbilder des Mutterthrones zusammen mit dem auf ihm thronenden Kind leben auch heute noch in den Tiefen des modernen Menschen fort. (Darstellungen der Gottesmutter)

Die thronende Gottesmutter von einer Mandorla umgeben, hält mit beiden Händen die Knie des auf ihrem Schoß sitzenden Jesusknaben. Gottesmutter und Jesuskind tragen eine Krone. Das Kind hat seine Hand auf ein Buch gestützt und die andere zum Segensgestus erhoben.

Die Gottesmutter, mit feinen, zarten Linien gezeichnet, trägt einen Umhang, der aber ihre Figur noch gut erkennen lässt. Das Jesuskind in groben, nicht druckenden Schnitten (dadurch weiß) gezeichnet, ergibt einen starken Kontrast Mutter - Kind.